![]()

豊かで快適なくらしを支える

―ひと・まちと対話するBIM―

2025.09.30

パラメトリック・ボイス 安井建築設計事務所 村松弘治

AIが身近になった日常

皆さんは、最近AIを使う機会が増えていませんか?

記録作成や校閲、レポート作成、提案書づくりなど、さまざまな場面で活用が広がっているよ

うに思う。

先日、当社オフィスでは「子ども参観」なるものが開催された。子どもたちは職場体験に加え、

AIを駆使したモノづくりやお絵かきプログラムを楽しんでいたのだが、その光景を目にして、

AIが日常生活に急速かつ深く浸透していることを改めて実感した。

子ども参観

BIMの役割を考える

こうした状況の中で、「BIMの位置づけ」について考えることがある。

AIは機械という“他者”に「解」を委ねる側面があるが、BIMは人と人のコミュニケーションを

媒介するツールと言えよう。

クライアントと設計者、設計者と施工者など、対話を通じてプロジェクトを組み立て、人の感

性を含む“デジタルツイン”として意思決定を支えることができる。いわば、BIMは、「人の側

に立ち、人の意思決定を助ける」ためのツールである。

ストレスなく長くBIMを使うために!

では、BIMをどのように活用すべきか?私自身は、BIMは完璧に適用される必要はないと思っ

ている。むしろプロジェクトごとに最適な方法を選び、ストレスなく継続することが大切だと

思う。

約20年間にわたり、多様なプロジェクトでBIMを活用してきた。王道的なモデリングから部分

的な活用、コミュニケーション支援まで幅広く試してきたが、大切なのは「完璧さ」よりも、

むしろ「継続」である。無理なく続けることこそが、新たなポテンシャルや事業価値の向上に

つながると実感している。

人の意思決定を支え、人の側に立つBIMを実践するための4つの視点

1. 人と人をつなぐBIMのコミュニケーション力

一つ目は、BIMの情報共有能力である。関係者がBIMを中心に情報をコントロールし、プロ

ジェクトの意思決定につなげる視点である。

BIMはクライアント、設計者、施工者など関係者の情報を統合・共有する強力な基盤である。

これを専門知識がない人にも理解できる形に単純化することで、企画から設計・施工・維持管

理までの事業全体のコミュニケーションを支えることができる。

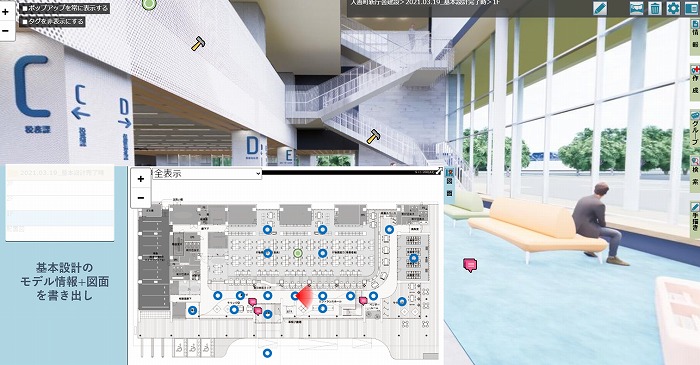

入善町庁舎

BIMパノラマ

入善町庁舎プロジェクトでは「BIM-パノラマ」を活用し、非専門家でも理解できるモデルに変

換。意思疎通の効率化と合意形成の迅速化を実現し、特に監理フェーズでは、マテリアル決定

や色彩計画を短期間に集約し、品質と効率性の両立に役立てている。以前のコラム「進化する

ビジュアル情報コミュニケーションツール」

2. 人を中心に建築・まちをマネジメントするBIM

二つ目は、人を中心にまちや建築をマネジメントできるBIM。これは王道的な活用の視点も含

まれる。BIMの持つ力は、クライアントやユーザー、そして社会をも豊かに、幸せにする建築

づくりや事業を可能にする。

建築づくりは、まちづくりの一環でもある。まちには心地よさや使いやすさ、美しさが求めら

れ、人の活動を支える空間が必要とされる。建築も同様である。人の感性との調和に加え、成

長を促し、賑わいや学びを生み出す場として、多様なニーズに応えることが期待される。

BIMは、情報やプログラムの合理性・論理性とともに、建築の本質とのバランスを取りながら、

事業プロセス全体をマネジメントし、設計者の感性や思考を適切に反映する。当然、性能・品

質・コストの担保に加え、空間の快適性、環境性、機能性も一元的に統合し、魅力的な建築づ

くりを効率的に可能にする。

BIG-TREE(山形市民会館整備事業)

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)EXPO ナショナルデーホール「レイガーデン」

下記の2つのプロジェクトでは、こうしたBIMの力が活かされている。

BIG-TREE(山形市民会館整備事業) | 安井建築設計事務所

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)EXPO ナショナルデーホール「レイガーデン」 |

安井建築設計事務所

3. 「環境建築」と「持続可能性」に欠かせないBIM

三つ目は、環境解決に向けたBIMの潜在能力である。

建築を長期にわたり健全に維持することは、クライアントの重要なニーズであり、そのために

は管理可能で確かなデータが不可欠になる。

建築を長期に維持・再生するストックの有効活用は、環境面での効果に加え、まちの文化や歴

史を継承することにもつながる。「BIMによるストックビジネス」が本格化すれば、さらなる

環境改善と持続可能なまちづくりへの貢献が期待できる。

安井建築設計事務所 東京事務所「美土代クリエイティブ特区」

この視点から計画段階から完成後を見据えた「環境」を意識したデータづくりを行ったのが

美土代クリエイティブ特区プロジェクト。以前のコラム「快適の可視化~ICTによる次世代の

空間マネジメント」

本プロジェクトでは、エネルギーやCO₂といった環境工学的技術に加え、ユーザーの快適性や

居心地、アクティビティまで計測し、人の健康や居心地を含めた総合的な環境評価を行ってい

る点が特徴である。

4. 元気なまちづくりを支えるBIM

最後は、元気なまちづくりに向けたBIMの役割である。

ここでは、やや事業やグローバル寄りの使い方になるかもしれないが、居心地の良い健康的な

建築やまちが育まれ、人だけでなく自然や生物にとっても快適な場となり、持続可能な都市環

境の形成につながる可能性を秘めている。

BIMは建築設計にとどまらず、人にとって居心地のよいまちづくりにも応用できる。安心・安

全を担保しつつ、まちに賑わいや活力を生み出すには、建築づくりと同様に明確な「環境を意

識したプログラム」が必要である。

近年、大都市では職住近接の関係が薄れ、日常と休日の生活環境の差が大きくなっている。そ

の基盤としてのBIMには、多様なデータを蓄積・共有できる強みがある。これらのデータから、

開発によるまちの空隙を豊かにする事業や発想が生まれる可能性もある。

SLOW ART CENTER NAGOYA

例えば、空地や空き家の有効利用、それを支援する建築リユースやリサイクルプログラ

ム(SLOW ART CENTER NAGOYA)などは、まちのデータから生まれた短期的取り組みであ

るが、継続的に次のプロジェクトを想定し、活かすリユース部材のマネジメントにBIMは欠か

せない。以前のコラム「BIMが可能にする、リユース建築の未来」

豊かで快適なくらしを支えるBIM

このように、人と人、そして人とまちとの対話を支えるBIMは、単なるツールを超えて、現代

社会が抱えるまちづくりや環境問題を解決する可能性を秘めている。私たちがBIMをどう使い

続けるか――その実践の積み重ねが、未来の魅力的なまちと建築、そして豊かで快適な暮らし

を形づくっていくのではないだろうか。