![]()

BIM・データ活用による発注者・受注者の新たな関係

2025.10.02

ArchiFuture's Eye 竹中工務店 山崎裕昭

みなさん、「請負契約」、「契約方式」といった言葉を聞いて、ワクワクしたことはあります

か?おそらく、あまりないのではないかと思います。私もこの話題を考えている時は、少しム

ズカシイ顔をしている気がします。そこで、今回は「契約方式」と聞いて「ワクワク」する時

はどんな時か考えてみたいと思います。

「契約方式!?なんか、お堅い話題だな、、、」と感じるかもしれませんが、発注者と受注

者(設備サブコンや鉄骨製作会社、その他専門工事会社を含む)の関係性に大きく影響を与え

る要素です。また、プロジェクトとしてBIMやデータ活用のメリットを享受するためにもとて

も大事な要素なので、一緒に考えてほしいという想いでテーマにあげました。

IPD (Integrated Project Delivery)

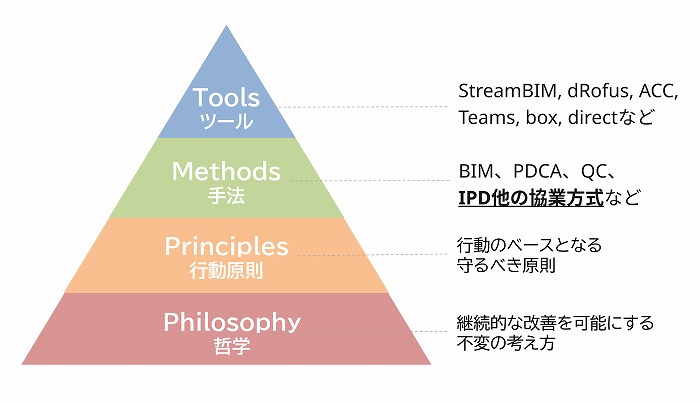

まず、前回のコラムで紹介したリーンコンストラクションの中でも、「手法/ Method」の部分

に入ってくるものの一つである「IPD」という協業契約方式について紹介します(図1)。

図1:リーンコンストラクションの中でのIPDや協働方式の位置づけ

IPDは、発注者、設計者、施工者などの関係者が初期段階から協力し、プロジェクト全体のリ

スクと利益、目標原価(ターゲットコスト)を共有する建設プロジェクトの協業形態の一つで、

その特徴についてGeminiに質問すると、下記のようにまとめてくれました。

特徴:初期段階からの情報共有と意思決定により、設計のフロントローディングとコスト削減を

実現します。BIMテクノロジーを活用してプロジェクトのリアルタイムな情報共有を図ります。

関係者全員でリスクと報酬を分担し、問題解決に注力する文化を醸成します。

IPDは、パートナリングの概念をプロジェクトの初期段階に適用し、さらにリーンコンストラク

ションの思想を組み入れることで、発展していきました。当社でも、外資系企業の日本国内工

事において実績があります。プロジェクト運営も良好で、担当者からは『昔ながらの日本の設

計施工一貫とIPDは、近しい部分があると感じる(最初から発注者・受注者が予算や要求品質

を共有し協力していこうとする点)』といったポジティブなコメントをもらいました。

※IPDの他にも、コストプラスフィー契約やオープンブック方式など、関連する様々な用語が

あります。詳細については下記の参考図書などをご確認ください。

参考図書:「現代の建築プロジェクト・マネジメント」, 志手一哉(著), 小菅健(著), 彰国社

ここで注目したいことは「関係者全員でリスクを分担する」ということです。

受発注者のリスク分担

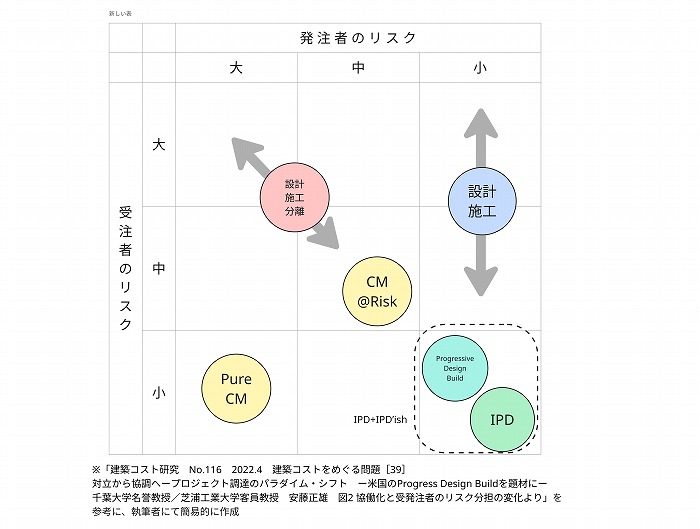

いくつかの協業方式における受発注者のリスク分担の位置付けを、引用元の資料を参考にして、

図2にプロットしてみました。詳細については、引用先の資料で詳しく述べられているのでそち

らを参照いただきたいのですが、設計施工分離型は、双方ともにリスクが高く、また様々な条

件によって、振れ幅があることが特徴であり、設計施工型も受注者にとってその振れ幅は同様

に存在します。※設計施工分離や設計施工が「悪い」というわけではありません。もちろんう

まくいく時もあります。ただ、振れ幅が大きいということです。逆に、IPDも必ずうまくいくと

いうものではありません。受発注者共にリスクが最小化されると考えられる、ということです。

図2:各協働方式の受発注者リスク分担による位置づけ

最近では、建築費の高騰や労務職の不足により、プロジェクトの遅延や中止が相次いでいます。

これは、発注者にとっても事業面でのリスクが増している状況にあると考えられます。こうい

う状況であれば尚更、建築費や労務不足の中でもなるべく確実にプロジェクトを進めていくた

めに、発注者、受注者共にリスクが小さい方へ向かった方がいい、ということはお分かりいた

だけると思います。当然、設備サブコンや鉄骨製作会社、その他専門工事会社まで、全ての関

係者を含みます。

そして、その受発注者両方にとってリスクを最小化していくために必要なのが、プロジェクト

全体のリスクと利益、目標原価(ターゲットコスト)を共有する建設プロジェクトの協業形態

であり、それを実現するために活躍する技術の一つが、BIMであり、共通データ環境(CDE)

です。

BIMモデルが「透明性」を高める

BIMモデルは「数量積算」において大きな期待を寄せられています。これまで「断片的な2次

元図面」だけでは確認できなかった部分の数量、発注者からは見えづらかった数量がモデルか

ら算出されていくことになります。

実際、私が6年前に次席をやっていたYプロジェクトでは、建具の下地補強については全てモデ

ルから算出し、その数量について専門工事会社の方々とCDEを活用して画面を見ながら確認し

ました。お互いにとってフェアな状況で合意ができ、透明性が高まることで、満足度も良いも

のになりました。

現時点では見積書に記載される全ての数量を算出できるわけではありません。また、見積書の

中には「一式」という言葉もあり、そもそも「透明性」を受け入れないかのような項目もあり

ます。見積書の構成自体が進化していくこと自体も求められますが、ただ「透明性」が高くな

ればいいというものではありません。「透明性」だけが高まれば、これまでグレーだった部分

が見えてきて、対立につながる可能性もあります。だからこそ、協働方式への検討も一緒に進

めていく必要があるのです。

関係者のリスクが最小化された協業方式の先にある「ワクワク」

私はいつもこの手の話を考える時に「ワクワク」するのですが、なかなかうまく自身のワクワ

クを伝えられなくて悩んでいます。なので、私の「ワクワク」をちょっと言葉にしてみました。

『毎回ハラハラドキドキではなく、みんなが安心して挑戦できる環境が手に入る!』

『隠れていた価値が見える化されて、参加者にとって新しいビジネスチャンスが生まれる!』

『1+1が3にも4にもなる、これまでにない協働の可能性を探求できる!』

『お互いを信頼し合え、意思決定に納得感が持てる、これまでにない深いパートナーシップが

築ける!』

伝わるか不安ですが、こんな「ワクワク」を感じられる、日本で実践可能な協働方式について、

関係者全員で考えていくべき時期に来ていると感じています。

Archi Future 2025の場で、一緒に考えてみませんか?

Archi Future 2025では、国土交通省、発注者、設計者、施工者によるパネルディスカッション

を企画しています。テーマは、「建築業界の変革期における発注者・受注者の新たな関係性」

です。簡単に解決できない複雑なテーマではありますが、BIMやCDE、データ活用、プロジェ

クト全ての「みらい」に関わる重要なテーマです。日頃はツールや手法のことを中心に考えて

いる方々も、私たちの「ワクワクする未来の社会の仕組み」について、「肯定と懐疑」の二つ

の視点で一緒に考えてみませんか?

皆様のお申し込み・ご参加をお待ちしております!