![]()

PLATEAU-BIの視点から考える、

豊かなまちづくり・建築づくり

2025.05.08

パラメトリック・ボイス 安井建築設計事務所 村松弘治

最近、都心や地方のいくつかのプロジェクトに関わる中で強く感じたことがある。それは、従

来の都市計画やインフラ整備といった「ハード」面の要求よりもむしろ、「まちの個性」を活

かした賑わいづくりや、ウォーカブルな環境づくりなど、人の活動や環境への配慮といった

「ソフト」面への期待が高まっているということである。

こうした取り組みを実現するには、まず「まち」を丁寧に読み解く必要がある。まちの持つ歴

史や資産だけでなく、ワークショップなどを通じて住民の力や可能性を引き出すことが鍵に

なる。

時代の変化とともに、まちの状況も常に変化していく。その変化に寄り添いながら、人々が新

たな発想を生み出し、それを「まちの未来像」として埋め込んでいけるかが、これからのまち

づくり・建築づくりにおいて重要なポイントとなる。

ここで必要になるのが、人が持つ「感じる力」と、「予測し、決断できる力」(=「データの

力」) である。「まち」の魅力を引き出すためには、この「感じる力」と「予測力」をどう育

てていくかが大切なテーマとなる。

まちづくりと建築づくりの変化

ウォーカブルなまちにおいて魅力的な建築とは、単にデザイン性や機能性だけを追求するもの

ではない。その建築が「まち」の一部としてどう関わり、どのように拠点となっていくのかを

意識し、未来を見据えることが求められる。だからこそ、「まちづくり」への深い理解が欠か

せない。

まちづくりの出発点は、まず「まちを知る」ことから始まる。その最も確実な体感手段は「ま

ち歩き」である。実際に歩くことで、その土地に息づく歴史や文化、人々の生活に触れること

ができる。

「まち」の成り立ちを楽しく学ぶ

(1)「まち歩き」から「まち」を知る

まちの歴史や構造を理解する第一歩は、新旧の地図を見比べることから始まる。

建物の配置やボリューム、路地の構成から、そのまちがどう形成されてきたかを読み取ること

ができる。最近では、異なる時代の地図を重ねて表示できるアプリもあり、「まち」の変遷を

簡単に把握できる。

まち歩きの視点として・・・

・歴史: 街道、川、広場、橋、町割り、古い建物などの痕跡から、空間の背景や文脈を想像する

ことで、まちへの興味が深まる。

・文化: 神社、公園、図書館、公民館、学校、市役所など、人が集う場は、地域文化の継承の場

でもある。

・生活: 人気のカフェや老舗のお菓子屋、伝統工芸の店など、日々の営みにこそ、まちの歴史

と文化が息づいている。

実際に歩いてみると、「まち」が歴史に根ざした秩序のもとで形成されてきたことに気づく。

特に、新たな道路が加わった場所では、新旧が交錯する「エッジ」の効いた建築や施設が見ら

れ、そこに未来につながるヒントが潜んでいることも多い。

(2)「まちの生活文化」を知る

まちを歩くと、地域の道路や通路が自然と生活空間の一部として使われている場面に出会う。

こうした生活文化は、人と人とのつながりを育み、地域文化の核となっている。その象徴の

一つが「祭り」だろう。たとえば神田を歩けば、人々の暮らしや信仰、教育といった地域の絆

が感じられる「つながりのポイント」が随所に存在している。こうしたポイントを結びつける

ことで、まちが文化的にも持続可能であることが見えてくる。

デジタルデータでまちを分析し、予測する

賑わいやウォーカブルなまちを構築するには、「まちを知る」「生活文化を知る」に加えて、

・どこに人が集まり、

・どのような動きが起こり、

・どこに可能性があるか、

などを把握する必要がある。つまり、まちの現状を数値化・可視化し、将来を予測する視点が

求められる。

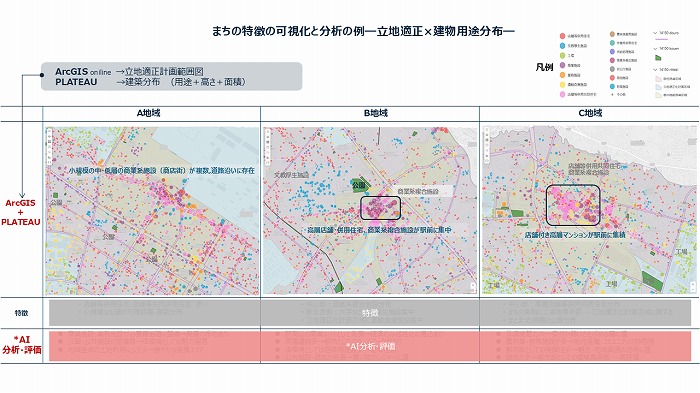

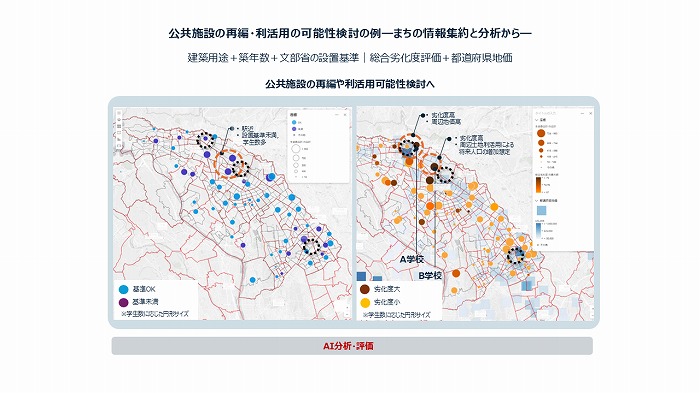

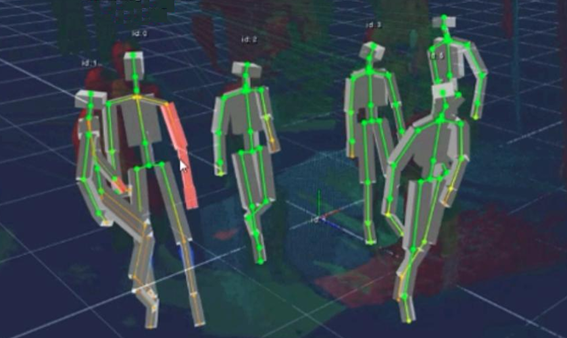

これらは、PLATEAU(3D都市モデル)とBI(ビジネス・インテリジェンス)ツールを活用す

ることで、数値として視覚化・分析できる。以前にも紹介したが、この3D統合はさらに進化を

遂げており、PLATEAU-BIに公共データや生活文化情報を組み合わせることで、「まちの活性

化」に必要な「量」と「質」がより鮮明になり、分析・予測の範囲も大きく広がる。

3D上で歴史、文化、生活のデータと人のアクティビティが統合されることで、賑わいやウォー

カビリティに対する建築的要求が明確になる。また、ワークショップなどで未来のシナリオを

取り込むことで、時代の変化に柔軟に対応するまちづくり・建築づくりも可能になる。BIツー

ルは時間軸=変化にも対応しており、プロジェクトの未来ニーズを「先読み」することもで

きる。

未来にふさわしいまちづくり・建築づくりを目指して

これからのまちづくり・建築づくりに求められるのは、時代に即した「適正な変化」だろう。

そしてそれは、「投資を呼び込む魅力」を備えていなければならない。つまり、収益性と持続

性を兼ね備えた「魅力」が不可欠である。

進化した3Dツールは、こうした計画をスピーディかつ収益性を伴った事業視点で立案するうえ

で大きな力となる。デジタルツールを活用することで、時代にふさわしい、地域に必要とされ

る建築やプロジェクトを生み出すことができる。

そのためには、最新のデータを持ち続けるだけでなく、それらを使いこなす「知力」「思考力」

「感性」が重要となる。将来的には、AIがこれらを補完する役割を担うかもしれないが、

最終的には、まちを豊かにし、豊かな建築をつくりだす「人」の感度と判断力に期待したい。