![]()

BIMが「活用されない理由」は現場にある

2025.04.24

パラメトリック・ボイス 三建設備工業 日比俊介

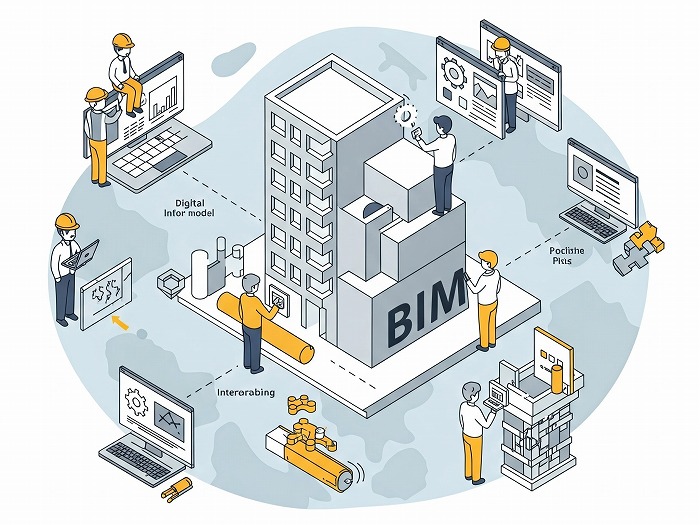

BIMという言葉が日本の建設業界で注目されてから、もう10年以上が経つ。建物の形状を三次

元で表現し、そこに情報を加えることで、設計から施工、維持管理まで一貫して活用できる。

そんな夢のような話が、業界を賑わせていたのは記憶に新しい。だが、実際の現場に目を向け

ると、「BIMを使っている」と言っても、それが本当に有効に使われているかと問われると、

答えに詰まる。現場では、多くの場合「結局図面を見ている」「BIMモデルはあっても見てい

ない」「結局PDF出力した図面を紙でチェックしている」といった声を耳にする。

設備の施工に関わる立場として、こうしたギャップは日常的に感じる。BIMモデルが形骸化し

ているというより、「そもそも最初から業務にフィットしていない」という実感の方が強い。

形状確認や干渉チェックなど、空間把握が必要な場面では確かに3Dの利点はある。配管やダク

トの収まり、機器の設置スペース、他工種との干渉確認など、従来の2D図面では見落としがち

だった課題が明確になる。これは非常に有用だ。

しかし、そこで終わってしまっている。設備工事の世界では、ただモノが「収まる」だけでは

済まない。そのルートがどうしてその径になったのか、なぜその機器を選んだのか、といった

判断の背景にある情報——つまり「設計の根拠」や「施工の知見」が重要になる。例えば、風

量・水量・熱負荷などの計算値、それに基づくダクトや配管の仕様選定、現場調整の結果によ

るルート変更——それらの全てが、次のプロセスに正しく伝わらなければ、BIMに形があって

も意味はない。

ところが、その「伝えるべき情報」がBIMモデルの中にうまく載っていないケースが多い。

Excelの計算書やPDFの技術資料、あるいは現場打合せでの口頭のやり取り。情報の出所があち

こちに散らばっていて、BIMモデルには形だけが残る。だから、モデルを開いても「これで施

工できるのか?」「この通り作っていいのか?」と現場が不安になってしまう。そして最終的

には、従来通りの図面や手書きのメモ、チェックリストに頼らざるを得なくなる。

さらに問題なのは、こうした「情報の抜け」を埋めるために、BIMモデルにすべての情報を詰

め込もうとするアプローチだ。確かに、属性情報として水量や材質、施工条件を入力できれば、

次工程への引き継ぎはスムーズになるはずだ。だが、そのためには誰かがそれを入力し、管理

し続けなければならない。入力のルール、項目の標準化、誰がどこまで責任を持つか——整備

すべきことは多く、そのコストは無視できない。

入力作業が煩雑になり、BIMが「重い」存在になってしまう。すると今度は、「BIMモデルの

更新が間に合わない」「現場は最新の情報を持っていない」といった問題が出てくる。こうし

て、情報を一元管理するはずのBIMが、逆に現場と乖離してしまう。

もうひとつ、業界構造に起因する問題もある。設計段階で作成されたBIMモデルは、しばしば

「設計モデル」としての体裁を整えているものの、施工の精度には達していない。配管やダク

トが干渉していたり、スリーブが設置不可能な位置にあったり。さらには、点検スペースや機

器交換のためのクリアランスが無視されていることもある。

一方、設備サブコンでは、ずっと前から3DCADを使って施工図を描いてきた。いわば、施工レ

ベルの3Dモデリングは我々にとって新しいものではない。それなのに、設計BIMと称したモデ

ルが中途半端な精度で渡され、「これをベースに使ってくれ」と言われても、むしろ手間が増

えるだけという状況になる。結果として「BIMモデルは信用できない」「どうせ使えない」と

いった負の感情が現場に根付いてしまう。

BIMが本来持っているはずのポテンシャル——情報の連携、業務の効率化、トレーサビリティ

の確保——それらを発揮するには、モデルの精度やツールの問題だけでなく、「それを業務の

どこにどう組み込むか」という視点が不可欠だ。誰がいつ、どんな情報を、何の目的で使うの

か。そのフローに対してBIMをどう設計するかを考えなければ、有効活用にはつながらない。

設備サブコンとして、最前線でモノをつくる現場に立ち会ってきたからこそ、見えてくる課題

がある。便利な道具があっても、それが現場の流れにフィットしていなければ、絵に描いた餅

にすぎない。BIMもまた同じ。形のある3Dモデルではなく、業務の流れに沿った情報の使い方

こそが、活用の鍵になる。

次回は、これらの課題の中で「誰がいつ、どんな情報を、何の目的で使うのか」についての解

像度を上げるために、我々がどのような取り組みをしているかについて触れたいと思う。