![]()

「一緒に作れるから、やってみよう」

2025.07.15

パラメトリック・ボイス GEL 石津優子

この声かけは、コンピュテーショナルデザイン教育においても、とても大切なはじまりの言葉

だと最近感じています。

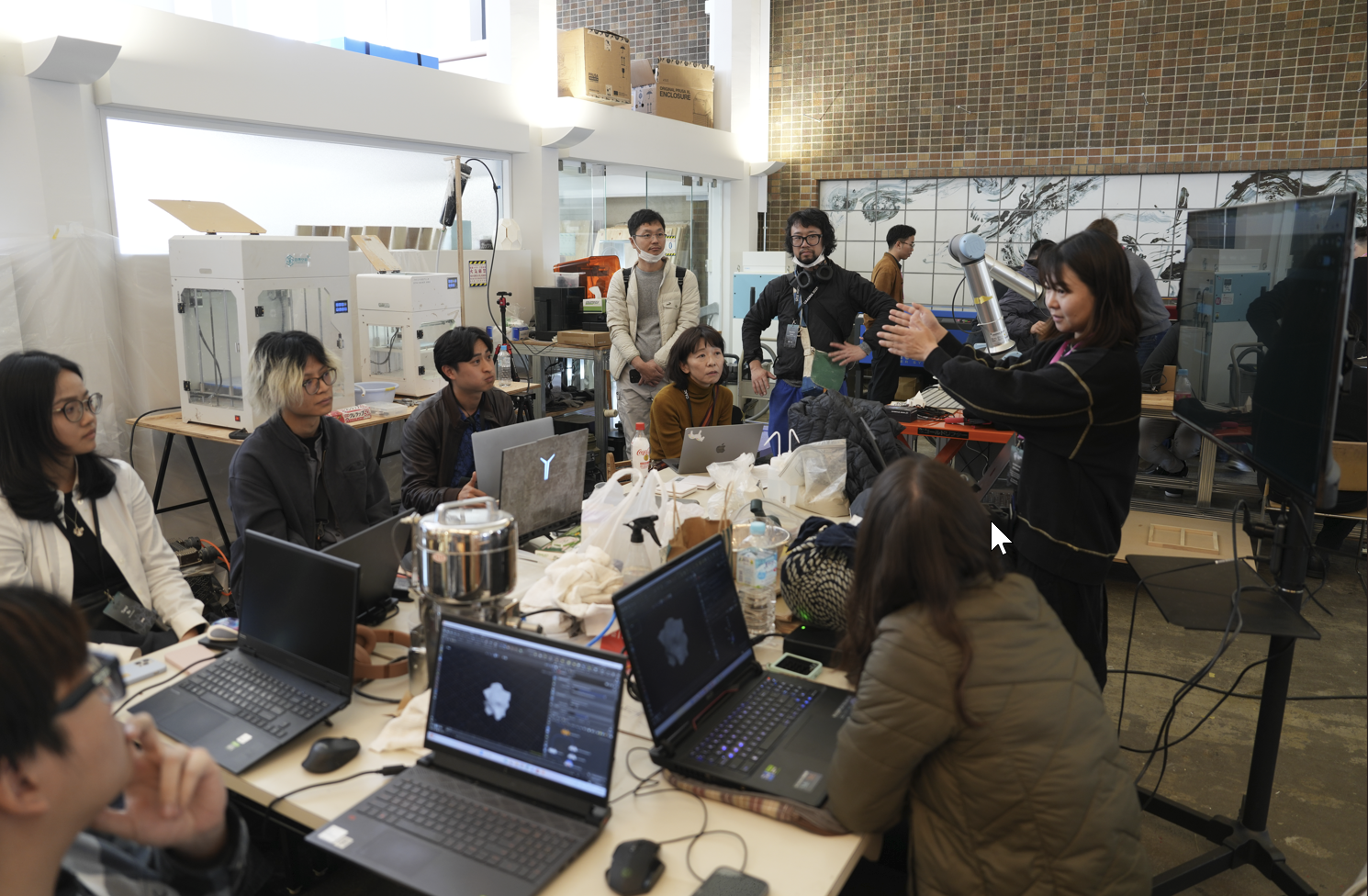

最近は、大学、企業からのコンピュテーショナルデザイン教育の依頼が多くなってきたので、

年間を通して、老若男女、建築、インテリア、建設、製造業と多くの方々を教える機会に恵ま

れています。

前よりも教えることに関して、根気がついてきたと感じる理由は、子育てにも関係あります。

子どものピアノやバレエの練習、宿題につきそっているとよくわかります。気分が乗らないと

きに練習を促しすぎてもよくないですし、かといって放っておいても進みません。「教えて」

と言われたり、「自分でやるの」と言われたり、寄り添うとは忍耐の積み重ねで、何よりも

「できるようになるまで見ていてくれる存在」が心の支えになります。

当たり前の話ですが、練習の継続は、簡単ではありません。

プログラミングもCADも、頭を使い、ルールを理解しながら手を動かすことが求められます。

でも「やりたいものを作ろう」と思った瞬間に、多くの人はこうつぶやきます。

「まず、どのコマンドを打てばいいのでしょう?」

「これで合っているのでしょうか…」

「何からやったらいいのかわからない…」

その戸惑いの中に、「やりたくない」という感情が、静かに忍び寄ってきます。

何かを始めようとするとき、人は案外、最初の一手を出すまでにものすごくエネルギーを使っ

ています。

そんなときこそ、「大丈夫ですよ。一緒にやってみましょう」

という声がけが必要になります。たとえ間違えても大丈夫、と思えることで、はじめて指が動

きます。やってみて、間違えて、修正する——この繰り返しが、練習の速度を上げていく鍵に

なります。

それは、誰もがわかっていても間違えるのはエネルギーを消耗する行為でもあります。わから

ないことに落ち込むことは多いですし、もう一度やろうとするには、自分の気持ちを立て直す

必要があります。

「性格特性」と向き合う

CADやプログラミングが「苦手」な人は、実はセンスや知能の問題ではなく、繰り返しの練習

そのものが苦手な人が多いです。できるようになりたい気持ちが強ければ強いほど、できな

かったときに落ち込みやすく、次の一手が出せなくなってしまいます。

こうした傾向は、頭の良さではなく、「性格特性」によるところが大きいです。だからこそ、

自分を知ること、自分の感情を俯瞰できることが、学び続ける力に直結します。

「今は、やりたくないモードだな」

「次の一歩が面倒に感じているけれど、ちょっとだけやってみようかな」

そう自分に語りかけられるかどうかは、自己理解の積み重ねから生まれます。

「やっても意味ない」病

講習の場でときおり見かけるのが、できている実感がわかないときに「今どうせやっても意味

ない」「実践でやるときにやる」と言ってやめてしまうケースです。

「この練習は効率が悪い」

「やってできた人を見ても、他ができてないじゃないか」

こうした“やらない理由”が次々に生まれてくるときは、「できなかったこと」への落胆や、

「うらやましい」という気持ちが裏側にあることが多いです。

特に、一度挑戦して挫折したことに対して敵対的な態度になるのは、人間として自然な反応で

す。最初は「好奇心」だったものが、「嫌い」になる -その変化ほど残念なことはありません。

だからこそ、自分がなぜ離れそうになっているのかを立ち止まって見つめ直すことが必要にな

ります。

そして、隣にいる誰かがそういう状況にあるときは、「初心を思い出させる」ような寄り添い

が、教育の本質ではないかと思います。

実感のあるカリキュラムとは

では、どうすれば「できている実感」を得られるのでしょうか。

これはとても重要なポイントで、私自身が意識しているのは、以下のような工夫です。

- 習ったことの範囲で、その範囲を応用した演習を取り組める時間を作る

- 少し時間がたったあとに、似た内容をもう一度トライする

- 自分で「作りたいもの」を設計・製作する余白の時間を設ける

が生まれます。その「実感」がモチベーションを失わせないカギになります。講習依頼の際

に、講習だけをお願いされることがありますが、この余白の時間と寄り添う時間に対面で講習

する際の良さが活かされます。

教える側の工夫

学ぶ側以上に、学習コンテンツを提供する側の方が学ぶことが多いと実感しています。

私はこれまで企業と一緒に教育コンテンツを作る機会が何度かあったのですが、例外なく「こ

んなに大変だとは思わなかった」と言われます。

とくにコンピュテーショナルデザイン領域は厳しいです。なぜなら、教える側が実務の最前線

で求められている人たちだからです。時間がありません。教育が得意というより、「自分が習

得するのがうまい人」が多いため、他の人たちが「なぜできないのか」がわからないことが多

いです。

自分が淡々とできるからこそ、やる気の問題、センスの問題だと誤解してしまうのです。

でも多くのやる気のないと言われてしまう人たちは、実は「繰り返しの練習の方法を知らない」

だけのことが多いです。

人を介して得たスキル

実は、私自身もこの分野に興味を持つまでに時間がかかったタイプです。

若い時は特に淡々とできるタイプではなく、「わからない!」と声に出していいながら騒がし

く学習していたため、「コンピュテーショナルデザインには向いていない」と学び始めの頃に

周りに言われたこともあります。

大学院を卒業したあとに、本格的に専門的なコンピュテーショナルデザイン教育を集団の一員

として受ける機会に恵まれ、そこで大きく成長することができました。習得には時間がかかり

ましたが、だからこそ、仲間や先生など人を介して得られたスキルは今でもとても大切にして

います。

誰もが最初から得意なわけではありませんし、時間をかけて伸びる人もいます。

私は、そういう経験を、多くの人にもしてもらいたいと思っています。

最後に

「スキルを教えるだけなんだから、テキストや動画でいいでしょう」とよく言われます。

もちろん、テキストや動画も用意しています。でも、それだけでなく、学び方は多様でいいと

思います。

AI時代だからこそ、人を介した学習の機会のために、私は「隣にいる教育」も大切にしたいと

思っています。

時間がかかっても、間違っても、「一緒にやろう」と言える関係性の中でこそ、学びは続くと

信じています。

「やればできる」なんて言葉は軽いですが、本当に力を持っている人が、環境さえあれば一気

に開花する場面を何度も見てきました。

感情の起伏が豊かで自習が苦手なタイプでも、誰かがそばに寄り添ってあげることで、突然

ぐっと伸びることがあります。一方で、コツコツ努力タイプは最初から安定して積み上げられ

ますし、向いている分野でもあります。何よりもその人たちにとっての「夢中になれる瞬間」

を一緒に見つけてあげると、自分でも驚くほど没頭して、やがて寄り添いがなくてもできるよ

うになることもあります。

教育は「だれが優れているか」を判断する場ではなく、「その人に合った伸び方を一緒に探す

場」なのだと思います。

いろいろな方法でコンピュテーショナルデザイン教育を楽しく提供できるように自分自身も楽

しく新しい技術を学んでいきたいものです。

そして、人を介した学びは連鎖して、教わった人が教える人に、リレーのようにつながってい

けばいいなと願っています。