![]()

BIMが可能にする、リユース建築の未来

2025.07.22

パラメトリック・ボイス 安井建築設計事務所 村松弘治

近年、まちづくりや建築分野において、「快適性」に加えて「脱炭素」「環境負荷低減」と

いった視点の重要性が急速に高まっている。これらの課題に対しては、建築性能の向上のみな

らず、施設の運用方法や人のアクティビティといったソフト面からのアプローチも活発になっ

てきている。

その背景には、人々のモチベーションの高まりとともに、環境建築に対する社会的理解が着実

に深まってきたことが挙げられる。

AIとBIMが支える、脱炭素と快適性の両立

建築計画の現場では、AIやBIMの活用が進化している。とくに、デジタルツイン技術にシミュ

レーションを加えることで、設計段階から運用フェーズに至るまで、「快適性」と「環境負荷

低減」を両立した都市・建築の実現が可能となりつつある。

AIは、都市や建築にまつわる膨大なデータをもとに、次のような多様な領域で意思決定を支援

している。

- 最適なエネルギー運用の提案、

- 建設プロセスの脱炭素化、

- 維持管理の効率化、

- さらには事業予測や収益性評価など

事業主にとっても、場所性・時間軸・コスト・デザイン・運営・収益性といった複合的な条件

を同時に考慮できる「高度な意思決定の仕組み」が求められており、その実現にはAIやBIMな

どのデジタル技術が欠かせない。

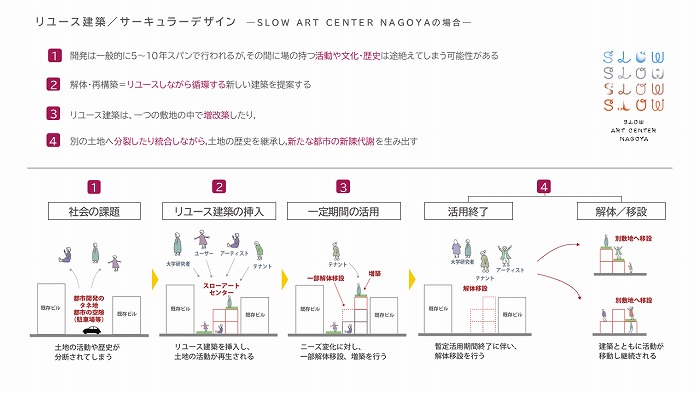

SLOW ART CENTER NAGOYAにみる新たな都市のエコシステム

―循環型建築が生む、都市の新陳代謝―

こうした取り組みの一つが、2024年度末に完成した「SLOW ART CENTER NAGOYA」で

ある。

SLOW ART CENTER NAGOYA(撮影:ToLoLo studio)

このプロジェクトは、従来の「スクラップ&ビルド」による開発のあり方に疑問を投げかけ、

都市の空地や仮設建築に対して「循環型建築(サーキュラーデザイン)」という新たな視点で

アプローチした実証的な建築である。

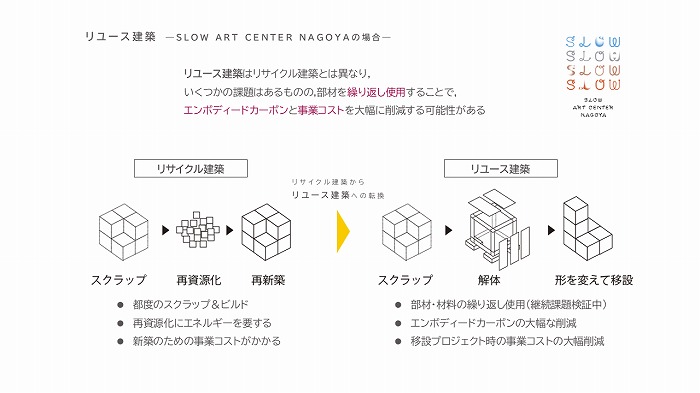

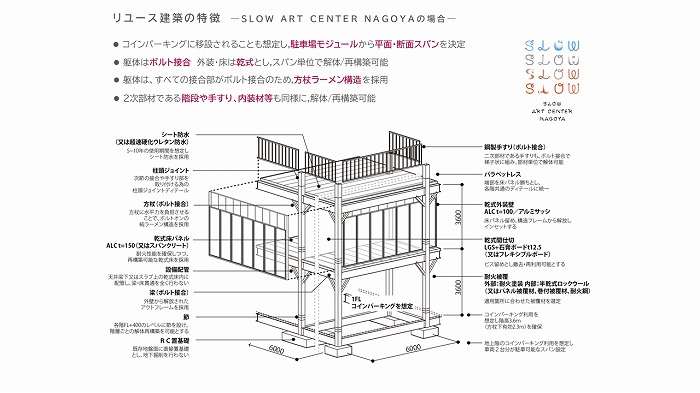

- ハード面の工夫:リユースによる循環型建築

設」として機能する構造となっている。いわば、“次の土地でも再利用できる建築”であり、

部材の再利用・再配置を前提に計画された、より進化したリサイクル建築とも言える存在で

ある。

- ソフト面の挑戦:アートを媒介としたまちづくり

関係性を再構築している。土地の記憶や文化を受け継ぎながら、地域住民が主体的に関わる

新しいまちづくりプログラムを生み出す場となっており、これにより地域の文化継承と同時

に、新たな歴史やアクティビティが生まれる循環を生み出している。

リユース建築×BIMがもたらす環境型のまちづくり

このようなリユース建築において、BIMの役割は極めて重要である。建築部材ごとのモジュー

ル化や管理情報の蓄積によって、「どの部材がどこで再利用可能か」「次の敷地でどう再構成

するか」といった判断をスムーズに行うことができる。

さらに、BIMは建設・解体・移設に関わるCO2排出量の計算や、エンボディードカーボン(建

材製造・施工時のCO2)の大幅な削減にも貢献する。これは、脱炭素社会における建築の重要

な転換点になると考えられる。

また、BIMを活用することで、プロジェクトの全体像――すなわち、コストや時間軸、デザイ

ン性、収益性、さらには維持管理の効率化までを一元的に捉えることが可能となり、限られた

都市空間における“最適な選択”を導き出す強力なツールとなりえる。

循環型都市の未来へ

SLOW ART CENTER NAGOYAのような取り組みは、これまでの建築観・都市観をアップデー

トする実証モデルである。BIMやAIといった先端技術は「新陳代謝する都市」「循環する社

会」を支える基盤として不可欠な存在になりつつある。

これからも、快適性と脱炭素を軸にした持続可能なまちづくりが、より多くの地域やプロジェ

クトに広がっていくことを期待したい。