![]()

データベースとBIM

~データ集計・分析の素材としてのBIMモデル

2025.10.23

パラメトリック・ボイス NTTファシリティーズ 松岡辰郎

建物の特徴を理解する方法として最初に思いつくのは、おそらく実際の建物や図面を見ること

だろう。特定の視点からの評価や複数建物において相対的な比較や分類を行う場合、建物を様

々な視点から文字や数値で表現し、それらを整理して集計・分析する方法をあげることができ

る。名称や所在地、面積、機器の種別と数量といった建物やその構成要素の仕様や諸元をリス

ト化することで、建物や部位・機器の種類ごとの個数、複数建物での比較や評価指標別での順

位付けといったことができる。これらのリストをもう少し整理して、建物があるエリア、敷地、

建物、フロア、室……とレベルごとに情報を設定すると、いろいろな粒度で建物を見ることが

できる。

このような建物情報を整理して格納する手段としては表計算ソフトが手軽に利用できるが、

リレーショナルデータベース(以下、RDB)として構築しておくと、より厳密なデータとして管

理ができるようになる。RDBの基本的なお作法は情報のグループ化と正規化であり、多少の窮

屈さが我慢できてクエリを書く手間を厭わなければ建物情報の管理と共有を行う有効な手段と

なる。実際、FM支援システムはRDBを基盤とするものが多くを占め、建物本体やそれに関わ

る様々な業務やイベントをRDBに格納し、構造化されたデータとして扱っている。データを構

造化せずにNoSQLデータベースに格納するという方法もあるだろうが、寡聞にしてその好例を

知らないため、ここから先はRDBのことを「データベース」と記述し、RDBに特化して話を進

めることにする。

一般的にデータは収集、格納、現状把握、原因分析、将来予測、意思決定と活用レベルが上が

ることでその価値が上がっていくと言われる。建物情報をデータベースで扱うということにつ

いても単に情報を整理・分類するということではなく、そこから新たな課題や知見を得ること

が重要なゴールの一つとなるべきだろう。ところが (自戒の意味も込めて書くが)多くが検索と

その結果の閲覧にとどまっているのが実際のところだという印象を受けている。この状況が建

物データベースを積極的に構築していこうという気運に繋がらない原因の一つなのではないか

とも考えている。近年BIツールがより手軽に利用できるようになってきたので、まずは整備・

構築したデータベースを一歩踏み込んで色々な角度から見てみると新たな発見があるかもしれ

ない。データドリブンな改修・修繕、FM・維持管理の手法が一般的になれば、建物情報のデー

タベース整備はより普及していくのではないかと思う。

建築生産や運用段階でのBIMの導入と運用についても同様の課題があるのではないかと思って

いる。例えばBIMモデルから建具表・面積表・設備台帳を容易に作成することができる。これ

らはBIMモデルの持つデータベース的な側面を利用したものだが、データベースの視点から極

論を言うと、検索したデータを抽出しているだけか簡単な集計を行うにとどまっているという

印象を受ける。勿論BIMモデルのデータをエンジニアリングツールに渡しての活用も進んでい

るが、こちらも整備したデータを出力しているという点で建物データ自体の価値を大きく上げ

ているとは言えないかも知れない。

建物情報のデータベースやBIMモデルの価値を上げるためにはどのようなことができれば良い

のか。ここ数年筆者の主な関心はこの点にあるのだが、そう簡単に答が見つかるわけでもない

らしい。

竣工後の建物運営や事業利用におけるキャッシュフローに建物が及ぼす影響の評価や、建物の

状況に基づく点検計画の最適化、修繕と抜本的な更改の選択といったものをデータから論理的

に導くことができれば、建物オーナーに対する提案の姿も変わってくるのではないかと思う。

また、既存建物を改修する場合、既存部分の材料や工法、これまでに行われた改修や修繕の内

容に応じて設計や工法を選定するが、データの分析による一次判定やリコメンドができれば設

計者の支援につながっていくのではないだろうか。

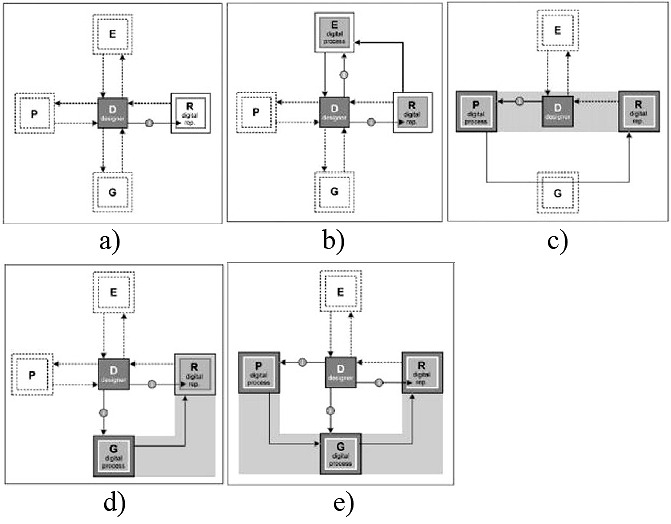

このように建物データの集計・分析から活用への拡大を図るうえで、いくつかの視点で建物の

特徴・特性をデータ的に明確にすることが課題の一つなのではないか、と最近考えるように

なった。例えば大量の建物を対象とした建物ライフサイクルマネジメントの場合、規模や用途

からだけではなく、建てられ方や事業視点での重要性と優先度、潜在的なリスクの発見、と

いったこれまではあまり触れられてこなかった視点で建物を分類・グルーピングする必要が

生じる。これらの中には比較的容易に分類できるものあるが、いくつかの建物情報を素材とし

た分析的な評価を行わなければ把握できないものある。BIMモデルは、文字や数値といった言

語的な情報だけでなく、部材構成や空間構成といった非言語的な情報も持っていることが特徴

となる。従来のデータベース構築では困難だったデータの記述と集計・分析手法を用いること

ができれば、従来の視点を拡張したこれまでとは異なる視点で建物の特徴や特性を捉えること

ができるようになるのではないだろうか。

複数の建物を、これまでの規模や用途ではない別の視点で分類する、BIMモデルをはじめとす

る各種の建物データをもとに竣工後のFMや維持管理のリスクを予測し最適化を図る、利用する

組織と建物のキャラクターが合うかを診断・評価する、大量の建物によるCRE/PREの中長期整

備計画を最適に計画する、といった問題は今後AIというキーワードによる解決方法で具体的に

検討されていくと予想するが、AI構築の前段階にまずはデータベースをこれまで以上に深く分

析し、モデル化と学習データの姿をより具体的なものにしていくことも重要だろう。

データ集計・分析の素材としてのBIMモデルには、まだまだ活用の可能性があると感じている。