![]()

締切がヤバいTシャツ屋さん

2025.04.17

パラメトリック・ボイス 竹中工務店 / 東京大学 石澤 宰

Tシャツ1件、ポスター3件、タオルと手ぬぐい3件、トートバック1件、書籍3件、アクリルス

タンド1件、ステッカーいろいろ、ついでにウェブサイト3件。この半年間に私が製作にかか

わった印刷物その他の一覧です。

仕事や研究にかかわるものもあれば、所属しているバンドのグッズ、推し活関連、建築情報学

会関連、そしてつい先日大盛況のうちに閉幕したCAADRIA2025 TOKYOにかかわるものまで、

思い返すと感慨深くもありつつ、上記のように集計してみると「いったい私は何をしているの

か」という感覚にも若干なってきます。いいんです、楽しいから……。でも毎度締め切り直前

にデスマーチになるのは避けたいなあ……。

CAADRIA2025 TOKYOノベルティの手ぬぐい。ビジュアルパターンおよびロゴは

ATLV 杉原聡氏、パタンナーはハージェイー・アラストゥー氏。

りました。データ入稿さえできれば数週間のうちに、本当に早ければ数日のうちに物が手元に

届くというのは、何回作っても毎度奇跡のように感じます。それほどに実物ができるというこ

とは嬉しいし、それを人に渡す瞬間を想像するとついニヤけてしまいます。

一方でこの手のいわゆる「製作もの」は工程との戦いです。設計施工プロジェクトで鍛えられ

たことのひとつに「制作期間を確認し、納期から逆算して発注スケジュールを最初におさえ、

そこから設計工程を引く」というものがあり、こういうときにその真価を発揮します。なんで

もそうですが、最初はつい作りやすそうなものから始めてしまい、それはそれで結構なのです

が、物品は現場に時間通り届いてナンボなので、時間のかかるものを早く発注し、それに伴っ

て支払いもしてゆかないといけない。オンデマンドの出力は発注する内容と数量、そして何よ

り製作側の混雑度合いによって制作期間が伸びることがよくあります。とくに年度末は記念品

の発注が増えるため、十分に余裕をもって発注しないと間に合わなくなります。

ノベルティはそこらの品物と違うなにかを纏っている必要があり、そこには何らかのロゴなり

イラストなり、オリジナルのビジュアルイメージが求められます。私はデザインだけなら手元

でできますがイラストが描けない。その点でアイキャッチとなるイラストやビジュアルイメー

ジを描ける人はありがたく、尊敬します。ある界隈ではそうした絵を描ける人を「絵師 (-様)」

と呼びますが、文脈に沿った絵を描いて提供してくれる人は本当にありがたく、そのような言

葉を用いたくなる気持ちは大変よくわかります。

画像生成AIは進化を続け、ジブリ風イラストの自動生成などが最近話題にもなりました。私も

自ら試してみてその手軽さに驚いたものの、ではこれをどう使うかということには神経を使わ

ないといけないと感じました。スタジオジブリはその制作陣も含めてよく知られ、またその作

品も今日まで広く親しまれているからこそ二次創作が成立するけれども、それを悪用してはい

けない。その境界線を一概に語る言葉はまだ誰も持ち得ていないように思います。

元を正せばどんなものにも最初の創作者はいます。たとえば単色のアイコンのようなものはあ

りふれていて、誰もが気軽に作ったり使ったりできるように感じます。しかしそのルーツの

一つにはピクトグラムがあり、田中一光氏、福田繁雄氏らによる1964年 東京オリンピックの

事例や太田幸夫氏のLoCoSなどがその普及に大きく貢献しました。これらの前にも事例はある

のでここが起点というわけでもなく、一方で現在に至るまで既存のデザインをヒントにたくさ

んの新しいものが作られてもいる。これは概ね受容されている文化のようでいて、しかし「既

存のものをなんでも使って自由に使っていい、なぜならピクトグラム・アイコンだから」とい

うだけの話ではないはずで、線引きは単純ではありません。コンテクストの中でデザインが新

たに生み出すものは何か、という問いは連綿と続いています。

建築のデータにも同じようなことが言えます。データを作ったひとには著作者人格権が発生し

ますが、その人が建物に関するデータの使い道をすべて決めてよいということにはなりません。

なぜなら建物を作った人、建物を使う人は膨大にいて、それらの人々に由来する権利も隣接す

るからです。その一方で、いまだ詳細なデータ化が待たれるたくさんの既存建物のミラーワー

ルドをどのように整備するかは大きな課題です。

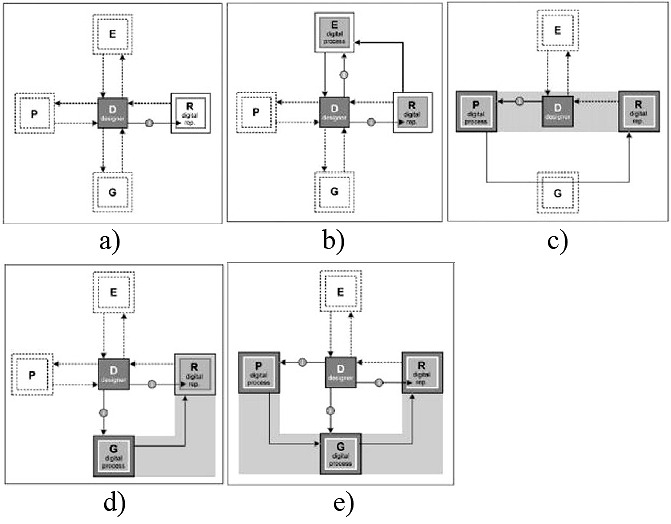

そのための手法として私が共同研究室とさせていただいている東大生研豊田研究室 豊田啓介特

任教授、村井一特任助教(4月より東京都市大学 准教授を兼務)とともに「ExBIM」という概

念についての論考が最近出版されました。

建物のモデルを作るということには、そのモデルの外側のモデルされない領域(外部性)とい

うものもついてまわります。建築情報モデル(BIM)の整備ではなかなかアドレスできないこ

の領域をどのようにとらえるのがよいか、ということへの手法の提案です。

この考え方の実証の場のひとつとして、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機

構(NEDO)の公募「生成AI開発加速に向けたデータ・生成AIの利活用に係る調査」がありま

す。豊田研・石澤研を含む研究チームによる提案「都市・建築3Dデータエコシステム構築に向

けた調査・検証」がこのほど採択されました(先日コラムを執筆された村井一准教授もメン

バーです)。どのような建築情報が、どのような条件のもと、どのような形で使いうるものに

なるのかについて調査を進めてゆきます。

AIによって可用性の高い情報や素材を短時間で生成・編成できるようになったことは大きな意

義をもつことですが、そのAIのもととなるデータの価値、そしてAIが作りうるものの妥当性と

そのさらに先にはまだ探索すべき課題が山ほどあり、そうしたフィールドにアクセスできるこ

とに楽しみな気持ちも高まります。

4月になり、上記のCAADRIAや建築情報学会WEEKが無事終了したことに安堵したりもしつ

つ、新しいプロジェクトも始まり、私も会社での所属が少し変わったりなどしました。その

一方、今まさにこの瞬間には私の推しであるところの元でんぱ組.inc 高咲陽菜ちゃんの芸能界

卒業イベントが間近に迫り、界隈のひとたちが様々な方法で盛り上げを見せたりもしています。

ヲタク界隈はこうした製作で溢れていますが、その熱量はAIによってなくなる類のものには思

われません。思い描くだけで品物がポンと出てくるまでにはまだまだ時間もかかりそうで、人

の関わりは必須ですし、何よりそこにはつくり手の想いが乗ってナンボです。だからこそ人は

作り、プロシューマー(プロデューサー+コンシューマー)になってゆく。

今年の建築情報学会白書も、さらにパワーアップした編集委員メンバー一丸となって頑張って

おります。それに加えてときにタオル、ときにTシャツ……なんだか〇〇づくりの深淵を覗き

込んでいる気もします。深淵をのぞく時、深淵もまたこちらを……はフリードリヒ・ニーチェ

だったと思います。臨時営業しかないTシャツ(など)屋さん、ほどほどに楽しんで参ろうと

思います。